お役立ち情報

大切な資産を「守る」「つなぐ」「増やす」ために

役立つ不動産の市況や経営の情報をご紹介

様々なところでボーダレス化が進んでいる昨今。相続人が国際結婚することやビジネスチャンスを求めて日本に居住しない選択しているケースも増えてきています。そこで、今回から複数回にわたって、国際相続をテーマとしてお伝えします。

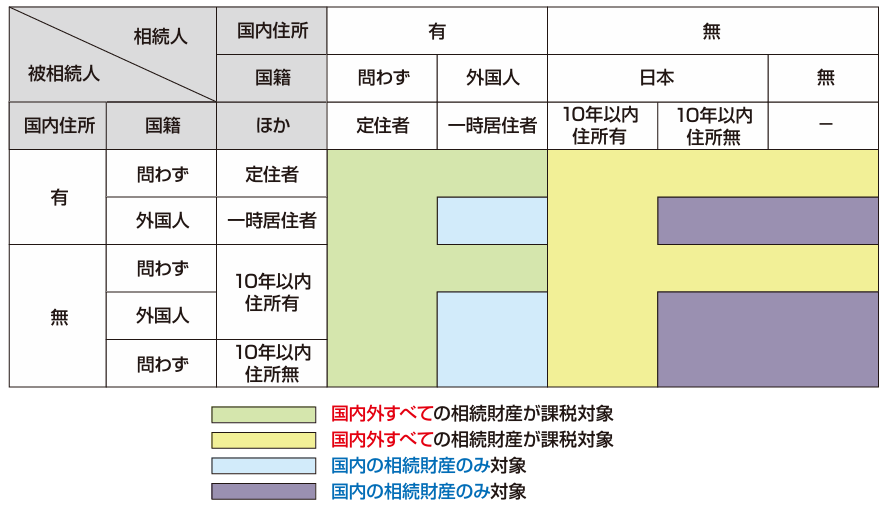

まず、どのような相続人・被相続人の属性によってどの範囲の相続財産に課税が生じるかどうかを表にまとめてみました。

表を見たときに判定の基準となっているものには下記の3つがあることがわかります。

- 国内住所の有無

- 国籍

- 相続以前に住所を所有したいた年数

今回はこのうち住所に関して解説をします。

まず、前提として相続税法においては「住所」という言葉の定義は規定されていません。そのため別の法律から定義を借用することとなり、相続税法における住所は民法から借用されます。

民法では22条において「生活の本拠」と定義がされており、その掘り下げとして相続税基本通達に

おいて下記のように記載されています。

法に規定する「住所」とは、各人の生活の本拠をいうのであるが、その生活の本拠であるかどうかは、客観的事実によって判定するものとする。この場合において、同一人について同時に法施行地に2箇所以上の住所はないものとする。

通達から読み取れるポイントは2つあり、1つ目は生活の本拠は客観的事実によって判定されるこ

と、2つ目は同時に日本に2箇所以上の住所はないということになります。

2つ目はそのままの意味ですが、1つ目の生活の本拠については、本人がどう思っていたか等の主観的な事実は関係ありません。また、住民票の記載住所といった形式的な事実も関係ないことを示しています。そのため主観的・形式的ではなく、あくまでも下記に挙げるような客観的事実に基づいて総合的に判定することとなります。

住居(滞在日数等)

- 職業(業種、就業先の所在地等)

- 親族(家族の居住状況等)

- 資産(所有財産の所在地等)

ここまでが原則ですが、例外もあります。では、例外(国外勤務者など)についてお伝えします。

例外は、日本国籍を有している者や一定の永住者については、その者が相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した時において日本を離れている場合であっても、次に掲げるときは、その者の住所は日本にあるものとされます。

- 学術、技芸の習得のため留学している者で日本にいる者の扶養親族となっている者

- 国外において勤務その他の人的役務の提供をする者で国外における当該人的役務の提供が短期間(おおむね1年以内である場合をいうものとする。)であると見込まれる者(その者の配偶者その他生計を一にする親族 でその者と同居している者を含む。)

た、当然と言えば当然ですが国外出張、国外興行等により一時的に日本を離れているにすぎない者については、その者の住所は日本にあるものとして判定します。

不動産オーナーの皆様にとって国際相続は無縁と考えている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、多様化の時代の流れからご自身ではなく次世代、次々世代が海外に行かれることもありえないとは言い切れません。その場合にいま試算をしている相続税額が変わってくることもありえますので、今回からのテーマが頭の片隅にでも残ってもらえると幸甚です。

▶お問い合わせはこちらから

▶マモローヤメンバー募集中!不動産経営の最新情報をお届けします。嬉しい限定特典も!詳細はこちら

おすすめ勉強会

この記事の執筆者紹介

岡田 祐介

ミノラスホープ株式会社 所属・税理士の岡田 祐介(おかだ ゆうすけ)先生です。ミノラス不動産が毎月発行している不動産情報誌「Minotta」にて、相続における税金について、わかりやすく執筆・解説いただいています。