お役立ち情報

大切な資産を「守る」「つなぐ」「増やす」ために

役立つ不動産の市況や経営の情報をご紹介

大規模修繕編では、オーナー様の収益を最大化するため、計画的に経費を使えるよう、長期修繕計画の立案をおすすめしています。その軸となるような考え方や、状況把握の方法を毎月お伝えしています。

大規模修繕の観点において、経費を計画的に使うため、そして、オーナー様の大切な資産を守るためには建物の保全が不可欠です。建物の使用開始から耐用年数に達して解体するまでの期間、適切な保全を施していくことで、建物の機能を確保していくことができます。今回は、保全と保全計画の考え方をお伝えします。

1.保全の目的

建物を保全する目的は、大きく分けて2つあります。①建物機能の維持 ②建物のライフサイクルコスト低減と長寿命化です。まずは、この2つについて解説します。

①建物機能の維持

建物にはさまざまな機能や性能があり、これを維持していきましょうという考え方です。まず、建物を使用するご入居者様やオーナー様が、安心して過ごせるための安全性能です。たとえば、使用している部品は落下するような状況や雨漏りしてしまうお部屋では、ご入居者様は安心して暮らすことができません。これに加えて、建物の耐震性の維持も、安心して建物を使用していくためには重要な機能と言えます。

次に、環境面に配慮できる機能です。たとえば、断熱材があることで室内温度を保ちやすく、省エネルギー性能の維持に寄与しています。環境負荷の低減に対応するためには大切な機能です。

②建物のライフサイクルコスト低減と長寿命化

建物のライフサイクルコストとは、設計・建設費から始まり、日常の保守、修繕、大規模な改修、そして、最終的に取り壊しまでに至るまで、その全期間にかかる費用の総額を指します。適切な保全をしていくことで、ライフサイクルコストを最小限に抑えることが可能となります。

また、日頃から意識的に、建物の維持管理・定期点検・清掃委託・修繕・改修工事等を適切に実施することで、建物の長寿命化も目指すことができます。

2.保全の目的に合っているのは、事後保全か予防保全か

Minotta2025年5月号でも取り上げましたが、保全は2つに分類されます。建物の機能に異常が生じてから対応する事後保全と、点検等で状況を把握して予防的に措置を講じる予防保全です。

▶関連記事はこちら「予防保全のための現状把握」

この2つで大きな差が出るのがコスト面です。たとえば、点検で雨漏りが懸念される屋上の修繕をした場合(予防保全)、修繕の費用が掛かります。一方、雨漏りが起きてから対応する場合(事後保全)、屋上の修繕費に加え、室内の壁紙や床の貼り替え費用・その期間のご入居者様のホテル費やお風呂代も必要となる可能性もあります。そのうえ、ご入居者様の心情にも影響を及ぼすこともあり、場合によっては退去されるケースも想定されます。

ここで、先述した保全の目的を思い出してみましょう。建物の機能を維持し、ライフサイクルコスト低減を達成できるのは、事後保全ではなく予防保全であることが分かります。「事後保全でも、確定申告の時に経費として処理できるから大丈夫」と仰るオーナー様も少なくありません。しかし、突発的な出費になっていることに変わりはありません。そのお金で、設備を新しく交換したり、気になる箇所の修繕ができたりしたかもしれません。オーナー様の大切な資産を長く守るためにも、予防保全を心掛けていただきたいと思います。

3.予防保全に取り組むには

ここまでの内容を踏まえて、「予防保全に取り組みたいけど、どうしていいかわからない」という方もいらっしゃると思います。先にも述べたように、定期点検などで実際の建物の現状を把握すると、状況にあった計画を立てる上で、とても良い指標となります。これ以外にも、指標となりうる資料がありますので紹介します。

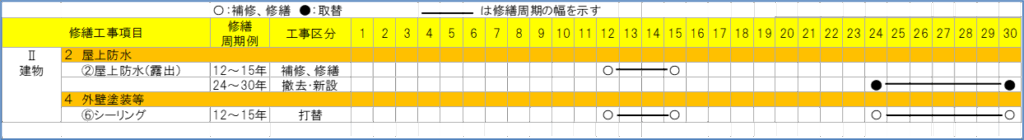

●長期修繕計画作成のガイドラインより

「修繕周期の例(標準様式第3-2号記載例の修繕周期(参考)から)」

表1は、長期修繕計画作成のガイドラインに掲載されている「修繕周期の例(標準様式第3-2号記載例の修繕周期(参考)から)」より、一部抜粋した表です。今回は屋上防水と外壁のシーリングを例に説明します。

表1を見ると、屋上防水は12~15年を目安に補修・修繕が必要であり、24~30年を目安に撤去・新設する必要があると分かります。外壁のシーリングは、12~15年を目安に打替えをする必要があり、その打替えからさらに12~15年経過する24~30年ごろに再度打替えが必要であるとわかります。

実際の表は、建物だけでなく、設備や外構などについても多くの修繕工事項目が並んでいます。それぞれの項目についてどれだけ年数が経過していて、どのような工事が必要かを見ると、予防保全の計画を考える上で役に立つでしょう。

●国税庁発行「主な減価償却資産の耐用年数表」

確定申告の際に確認される、減価償却の耐用年数表も一つの目安になります。

この2つの資料から、すべての建物や設備には耐用年数が設定がされており、寿命がある程度予測されます。予防保全の観点から考えると、この寿命に到達する前に、計画的に修繕やグレードアップなどの手を施すことをおすすめします。

次回は、実際の長期修繕計画表を例に、計画や予算の立て方についてご紹介します。

ミノラス不動産では、管理物件に対して建物状況調査を行っています。屋上や外壁等を写真に撮って、状況を検査し、管理オーナー様に報告しています。現在、お取り引きのないオーナー様で、このページを読んで気になる点・不安な点があった方は、お気軽にご相談ください。現地確認と状況報告をさせていただきます。

▶お問い合わせはこちらから

▶マモローヤメンバー募集中!不動産経営の最新情報をお届けします。嬉しい限定特典も!詳細はこちら

おすすめ勉強会

この記事の執筆者紹介

ミノラス不動産

私たちは次世代へ大切な資産を「守る」×「つなぐ」×「増やす」ために、お客様の不動産継承計画を共に実現させる不動産サポート企業です。

.png)