お役立ち情報

大切な資産を「守る」「つなぐ」「増やす」ために

役立つ不動産の市況や経営の情報をご紹介

大規模修繕編では、オーナー様の収益を最大化するため、計画的に経費を使えるよう、長期修繕計画の立案をおすすめしています。その軸となるような考え方や、状況把握の方法を毎月お伝えしています。

予防保全を目的とした修繕計画を立てるには、現状を踏まえて考えていく必要があります。保全の目的や計画の指標となる資料については先月号で詳しく掲載しています。過去の記事については、下のリンクからご覧ください。

さて、今月は先月号の内容を踏まえ、事例をもとにした条件を設定し、計画の立て方を説明します。

1.事例をもとにした条件と背景

今回、計画の立て方を説明するにあたって、事例をもとに条件を設定します。大まかな条件は表1にまとめました。

| 築年数 | 2006年(19年経過) |

| 構造等 | 重量鉄骨造 6階建て 11世帯 |

| 主な設備 | オートロック(インターフォン) エレベーター、増圧ポンプ 避難路としての鉄骨階段 |

今年で築19年が経過となる、重量鉄骨造の賃貸マンションです。ワンフロア2世帯の計11世帯の6階建てで、エレベーターも設置されています。

計画の立て方に直接は関わりませんが、長期修繕計画を立案することとなった背景もご紹介します。こちらの賃貸マンションでは、2024年末に漏水の事故が発生してしまいました。調査すると、屋上防水の劣化が事故の原因であることが発覚し、工事を実施しました。さらに、2025年5月にはオートロックにも不調が見られ、こちらも交換することになりました。相次いで事後保全することとなり、突発的な支出を余儀なくされたオーナー様は「まるで厄年だ…」とこぼされていました。

このオーナー様は、入退去こそ何度かありましたが、今まで大きなトラブルなく、19年間賃貸経営をされてきていました。こういった経験を経て、将来、ご家族に賃貸経営を承継することも考え、長期修繕計画を作成してみることとなりました。

2.指標となる資料を見ながら、計画を立てる

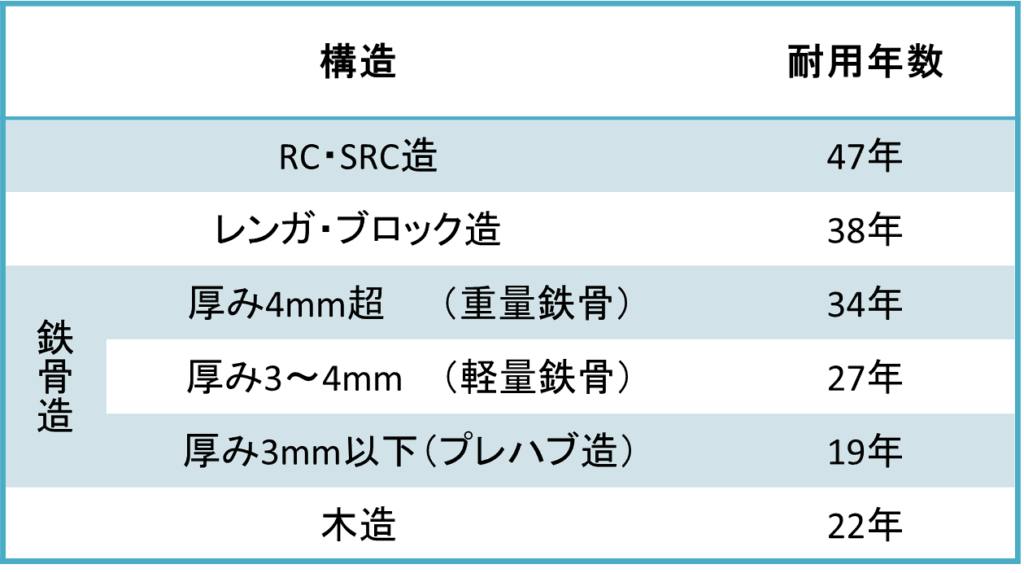

では、表1の条件を踏まえて計画を立てる手順をお伝えしていきます。計画を立てる上で最初に考えるのが、各項目における工事実施期間の確認です。建物の規模ではなく、耐用年数を一つの目安にしましょう。ここで指標となるのが、先月号でも紹介した2つの資料です。今回は、設定した条件から関係ある項目を抜粋し、表2と表3にまとめました。

項目ごとに確認していきます。まず、表2を参考に建物自体の耐用年数を確認します。今回考えていく建物は重量鉄骨造なので、表2で確認すると耐用年数は34年です。

実際にこの事例を対応した際には、顧問税理士さんに依頼して初年度の確定申告書を拝見しました。そこには、減価償却資産の表示が27年に設定されていたので、新築してから30年間の期間で作成することとしました。このように、耐用年数はひとつの目安なので、その年数にきっちり合わせて設定しなくても構いません。たとえば、鉄筋コンクリート造は耐用年数が47年に設定されていますが、新築から50年間や60年間で作成しても良いでしょう。

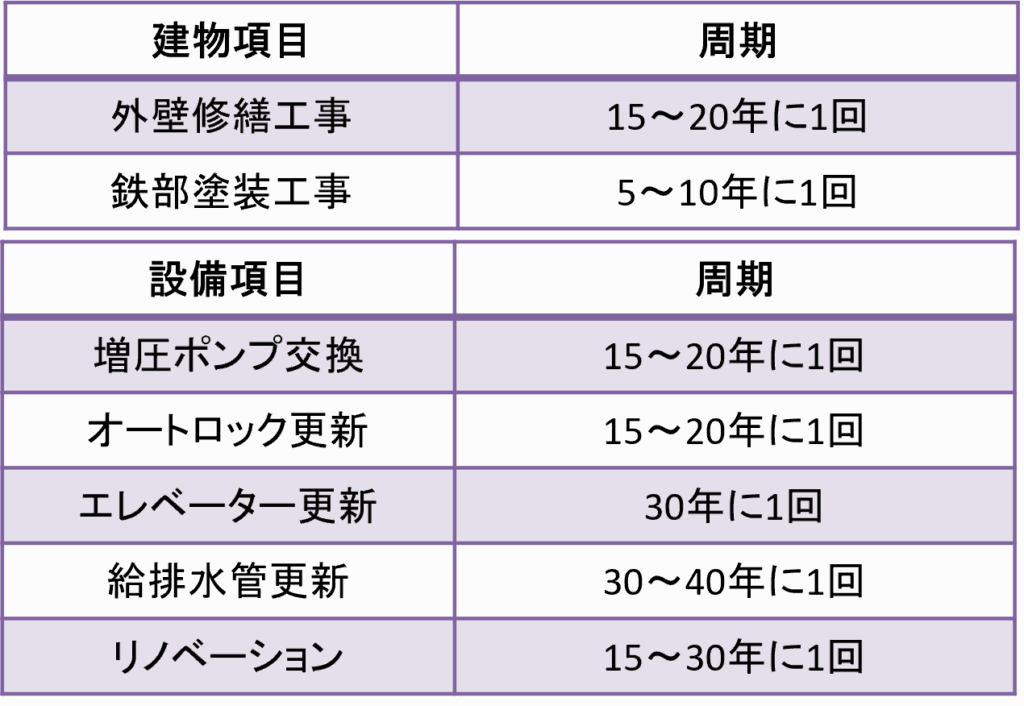

次に、表3を参考にして細かい項目をそれぞれ整理していきます。表3は、建物の外部と共用部の設備について、工事や交換の周期をまとめたものです。

外部については、外壁と鉄部塗装を抜粋しました。鉄骨階段は塗装仕上げになっており、外壁とは傷み方が異なるため、項目として分かれています。今回は割愛しましたが、屋上部分も分けて考え、計画することをおすすめします。

さて、今回の事例でも取り上げたオートロックやエレベーターについて、「壊れない気がする」とお思いのオーナー様もいらっしゃるのではないでしょうか?こういった設備にも寿命があり、故障は起こりえます。そして、こういった設備が故障すると、突発的な出費になるだけでなく、ご入居者様に不便をかけてしまいます。特に、エレベーターは高額な設備なので、物件に設置しているオーナー様は、立案の際に漏れのないように確認しましょう。

最後にリノベーションです。設備項目に入れていますが、必ず行わなければならない工事です。人気・トレンドに左右される面もありますが、空室対策としては資産価値を上げるためにも定期的に実施しなければなりません。具体的には、独立洗面台の導入や、システムキッチンの入れ替えなどが挙げられます。

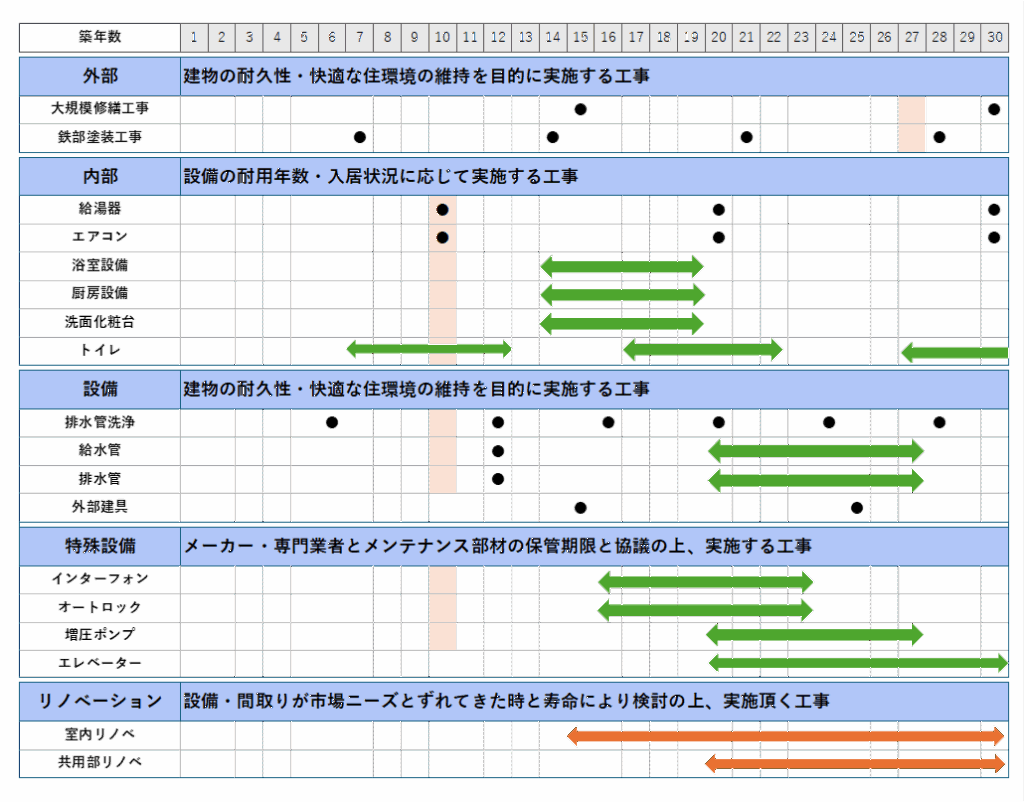

長期修繕計画表

ここまでの内容から作成できる長期修繕計画がこちらです。

●長期修繕計画作成のガイドラインより

オレンジの矢印については、この期間の前でも必要になる可能性もあります。表面的なリノベも含め、入居者ニーズに合わせて優先的に実行する項目と考えていただければ良いでしょう。

さて、「A 外部」の27年目・「B 内部」と「C 設備」の10年目に薄い赤色を付けています。ここは、その時期に税務的な耐用年数が終わる年です。この付近もしくは、その後が工事や交換が迫っている時期と言えます。

新築からの10年間は経費で落とせる額が多く、所得税に関して節税効果が期待できます。さらに、入居率も高いことがほとんどでしょう。手元にお金が多くあり、贅沢をしたくなる期間とも言えます。しかし、この10年の内に現金を蓄えておかなければ、耐用年数が終わってからの修繕に困ってしまいます。いつ・どれくらいの資金が必要になるかを計画の中で把握した上で、貯める額と使える額を考えていただければと思います。

築年数ごとの対策の考え方

今回、皆様にお伝えしたいことは下の一覧です。

| 築年数 | 予想される状況 | 対策 |

|---|---|---|

| 新築~10年 | 高稼働 節税効果あり | 修繕費に備えて資金を貯める 敷礼ゼロなどで募集条件で対応 |

| 築11~15年 | 稼働 節税効果が徐々に低下 | 家賃調整 簡易リフォームで維持 |

| 築15~20年 | 設備の償却終了 大規模修繕が必要 | リフォーム・外観や間取り刷新 節税も意識 |

| 築25~30年 | 老朽化が進み収支悪化 返済終了となる人も | 家賃調整 リノベーションで再生 |

| 築30年~ | 多くの方が返済終了 | 承継・建替・売却などを検討 |

私は、賃貸物件のトラブルと長年向き合ってきました。賃貸物件の建設前や建設中に計画案を考えるケースも最近は増えてきました。しかしながら、実際はまだまだ計画案を考えられている物件は少ないです。このコラムを機に、ご自身の建物の状況は今どうなっているのか?築年数に対して、どう考えていけばいいのか?考えていただきたく思います。

今までのコラムでもお伝えしてきた通り、長期修繕計画を立案し、予防保全を目的とした修繕を計画的に進めることで、今回のような突発的な支出は避けられることが多いです。今回の内容を参考に、今まで計画を立てていない方も、計画の立案をぜひ前向きにご検討ください。

▶お問い合わせはこちらから

▶マモローヤメンバー募集中!不動産経営の最新情報をお届けします。嬉しい限定特典も!詳細はこちら

おすすめ勉強会

この記事の執筆者紹介

ミノラス不動産

私たちは次世代へ大切な資産を「守る」×「つなぐ」×「増やす」ために、お客様の不動産継承計画を共に実現させる不動産サポート企業です。

.png)